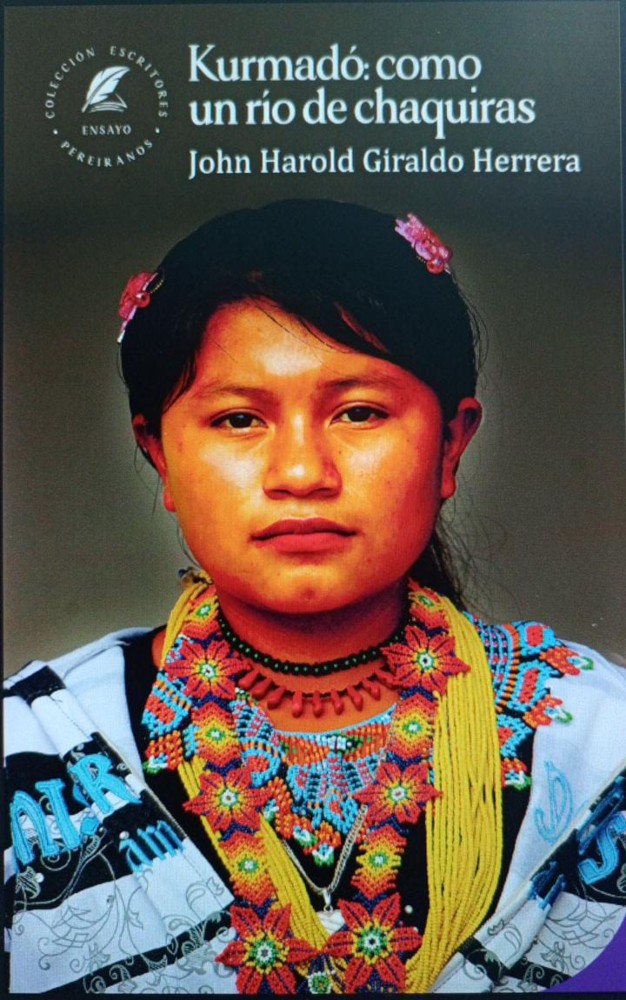

Foto | Artesanías de Colombia | LA PATRIA | PEREIRA

Kurmadó es una serie de crónicas sobre las comunidades indígenas que habitan Pereira

John Harold Giraldo lleva muchos años caminando hacia atrás. No lo hace por ninguna incapacidad física ni por el síndrome del cangrejo (si es que existe). Camina recogiendo sus pasos porque ese ha sido su destino, su forma de tejer con los pies, y de paso, de conocer su pasado y el de los ancestros que componen el río de chaquiras que es Pereira.

El valle del río Otún tiene piedras milenarias que conservan la escritura de pueblos tan antiguos como las aguas heladas que descienden caudalosas desde el páramo.

Y aunque la historia reciente nos haga creer que solo existió la supremacía del colono con sus imposiciones europeas sobre este territorio llamado Risaralda, las comunidades indígenas continúan resistiendo, ya no desde las esquinas a las que fueron obligados a habitar, sino también desde los centros urbanos.

Cada vez ganan más terreno, cada vez se organizan más y constituyen organizaciones de apoyo para los que llegan por primera vez a enfrentarse a la selva de edificios que se alimenta de billetes.

Así lo evidencia Giraldo en su libro Kurmadó: un río de chaquiras. El autor construye un libro que habla sobre la resistencia de la nación embera cuando llegó a la capital risaraldense y su fortalecimiento en la ciudad.

Tejer con la palabra

El autor realizó el libro caminando. Así se acercó a las comunidades embera, quienes lo recibieron a través de la palabra. Con el diálogo Giraldo aprendió los saberes ancestrales de la comunidad, que trasciende la documentación académica, para pasar a ser un testimonio vivo de la lucha por la autodeterminación.

Giraldo destaca cómo el repoblamiento indígena, producto del desplazamiento y de la consolidación de cabildos urbanos, ha generado una nueva dinámica de integración cultural, política y social.

“Pereira al tener un poco más de 5000 indígenas censados de diferentes etnias, me interesé por hablar de ese nuevo repoblamiento, que para algunos incomoda y para otros cómo, yo genera de nuevo una integración al ámbito cultural, político y social que se mueve en las ciudades”.

En su obra, el autor focaliza los procesos de resistencia de los pueblos embera, su lucha por la educación propia, la protección de su lengua y la defensa de su cosmovisión en un entorno que, durante siglos, ha intentado marginarlos o folclorizarlos.

“El que ellos se encuentren entre nosotros nos permite un ejercicio hermoso de relacionarnos, de sabernos diferentes y diversos. Lo que hemos estado haciendo con algunas producciones, es darles el espacio que se merecen para impedir esa segregación, esa discriminación que tiene la sociedad hacia lo diferente y hacia lo indígena”, añade el autor.

Pereira territorio indígena

Uno de los puntos más relevantes de su trabajo es el reconocimiento de Pereira desde la mirada indígena, donde la ciudad es nombrada como "Kurmado, un río de chaquiras" que simboliza la riqueza y diversidad cultural que los pueblos originarios aportan al tejido social urbano.

Esta resignificación de los espacios y nombres se convierte en un acto de resistencia y reafirmación de la identidad.

“Es muy importante conocer cada lengua y no solamente conocerla, sino defenderla y sustentar porque con ella se mantiene esa cultura viva de tal manera que a partir de ejercicios de revitalización de la lengua han podido perdurar estas culturas”.

Además, el libro pone de relieve la importancia del lenguaje como eje de la cultura y la supervivencia de los pueblos. En este sentido, Giraldo expone la interacción lingüística entre el español y el embera, evidenciando la creación de un "emberañol" que es prueba del contacto y la adaptación constante de estas comunidades en el entorno urbano.

“Es importante motivar la diversidad, para que las personas indígenas reafirmen su identidad y también para que los niños mestizos conozcan otra forma de nombrar el mundo. Como que amba es familia, kurma es piedra preciosa y do es río”, subrayó el autor.

La obra documenta la vida y luchas de los embera en la ciudad, desde el fallecimiento del Taita Avelino hasta la elección de la primera mujer gobernadora del cabildo indígena. También recoge aspectos de su cosmogonía y sus prácticas culturales.

“Con el permiso de las autoridades indígenas, quise visibilizar sus saberes y contar sus historias”, comenta Giraldo.

El autor enfatiza que los embera no son un grupo homogéneo. Existen diversos subgrupos como los lunán, catíos y chamí, cada uno con sus particularidades. En Pereira, habitan en sectores como Villa Santana, La Carbonera y San Nicolás, donde conviven con poblaciones mestizas y afrodescendientes.

Más allá de la reivindicación cultural, Kurmado busca generar reflexión sobre la convivencia y el reconocimiento de la diversidad en la ciudad. “No son seres exóticos ni figuras de museo. Son pueblos vivos con una historia milenaria y una forma de vida que debemos respetar”, concluye Giraldo.

Salud mental en los embera

En el aspecto de la salud mental, Giraldo destaca cómo la introducción de tecnología, como la energía eléctrica y las pantallas, ha cambiado las dinámicas tradicionales. La exposición a nuevas formas de entretenimiento y de información ha generado crisis de identidad y ansiedad entre los jóvenes embera.

“Figúrate que si tú vienes a un contexto donde te aborrecen, te vas a sentir de alguna manera indiferente. Entonces también hay un aislamiento cultural y político. Si por los medios ellos escuchan que esos indígenas son terroristas, guerrilleros, subversivos, eso les daña su cultura”.

Uno de los pilares fundamentales de la cosmovisión indígena es la armonía. Para los embera, la salud no es solo física, sino también espiritual y social. Un desequilibrio en cualquiera de estos aspectos puede llevar a enfermedades.

Armonizar el territorio

La relación con el territorio es esencial: sin tierra, los indígenas pierden su identidad y su capacidad de vivir en comunidad. En su visión, la tierra no solo es un medio de producción, sino un ser con el que deben convivir en equilibrio.

“Un indígena sin tierra no es nada. Y no es nada porque ellos aprendieron milenariamente a trabajar la tierra, a cultivarla, pero a detectar y a leer sus ciclos, pero también a escribir en la tierra”.

Y añade: "El territorio no es solo un espacio físico. Es memoria, es historia, es lo que nos permite ser quienes somos", enfatiza.

En Pereira, la población indígena ha logrado avances significativos. "Antes, muchos vivían de la mendicidad. Ahora han fortalecido sus procesos organizativos, han logrado reconocimiento y espacios de participación", señala Harold.

Sin embargo, los desafíos persisten: la falta de tierras, el acceso limitado a la educación intercultural y la necesidad de políticas públicas más incluyentes siguen siendo temas pendientes.

"Todavía hay mucho por hacer, pero lo importante es que los pueblos indígenas han demostrado que son capaces de construir sus propios caminos de autonomía y resistencia, incluso en la ciudad", concluye.

Haga clic aquí y encuentre más información de LA PATRIA.

Síganos en Facebook, Instagram, YouTube, X, Spotify, TikTok y en nuestro canal de WhatsApp, para que reciba noticias de última hora y más contenidos.